菘蓝,草本植物,十字花科,开黄色花,从绿叶中提炼的染料却是蓝色。这种蓝,由淡到浓,可调出不同色调,高贵典雅。在中世纪的欧洲,用菘蓝染成的布料让上流社会趋之若鹜,也给法国南方带来100多年的繁华。而在中国,药农们在秋天挖出菘蓝的根,除去泥沙晒干后,就有了家喻户晓的中药——板蓝根。

图卢兹(Toulouse),法国奥克西塔尼大区的首府,也是法国高科技产业的黄金宝地——不仅是空中客车的总部,还有赫赫有名的泰雷兹阿莱尼亚宇航公司坐镇。大约七八年前,在这个寸土寸金的地方,距城外不远处竟冒出约10公顷的绿色植物:个头将近1米,叶片宽大,表面光滑,到四五月份从顶上冒出一簇簇黄色花朵,远远望去,很像油菜花——它们确实都是十字花科植物。

菘蓝开黄花,地上大青叶,地下板蓝根。

这种植物名曰菘蓝,500多年前曾遍布法国南部土壤肥沃的山丘地带,尤以图卢兹、阿尔比、卡尔卡松围成的三角地带种植最为广泛,有“黄金三角”之称。沿着“黄金三角”走一圈,大约200公里。1462〜1562年,这里是欧洲质量最好的菘蓝染料的生产中心,为所在的洛拉盖地区挣得一个“人间乐土”的美名。

菘蓝是一种十字花科植物,自古以来因其奇特的染色性能而为人所知,被人们遗忘了几个世纪后,现在法国南部,再一次以传统的方式种植。

那抹雅致的蓝

人类和菘蓝打交道的历史,可追溯至新石器时代——考古学家在法国罗讷河口一带的史前岩洞里发现菘蓝种子的化石。在古埃及,人们用菘蓝染过的布料包裹木乃伊。在古代罗马,生活在不列颠北部的居民习惯用菘蓝颜料涂抹身体,罗马人初见时惊呼“皮克特人”(Picts),拉丁语意为“一群身体染了颜色的人”。

在那个年代,植物是提取染料的重要来源。欧洲人普遍从木樨花中提炼黄色,从茜草中提炼红色,蓝色则取自菘蓝。在中世纪,巨幅挂毯除了被用来装饰贵族的居室或教堂的石墙外,还有很强的保暖效果。“猎杀独角兽”是这类挂毯最常见的题材,在一些传世精品中,蓝色仍然鲜艳无比,几乎和500多年前刚刚织好时一模一样——除了典雅大方,颜色经久不褪色也是菘蓝染料无与伦比的特性。

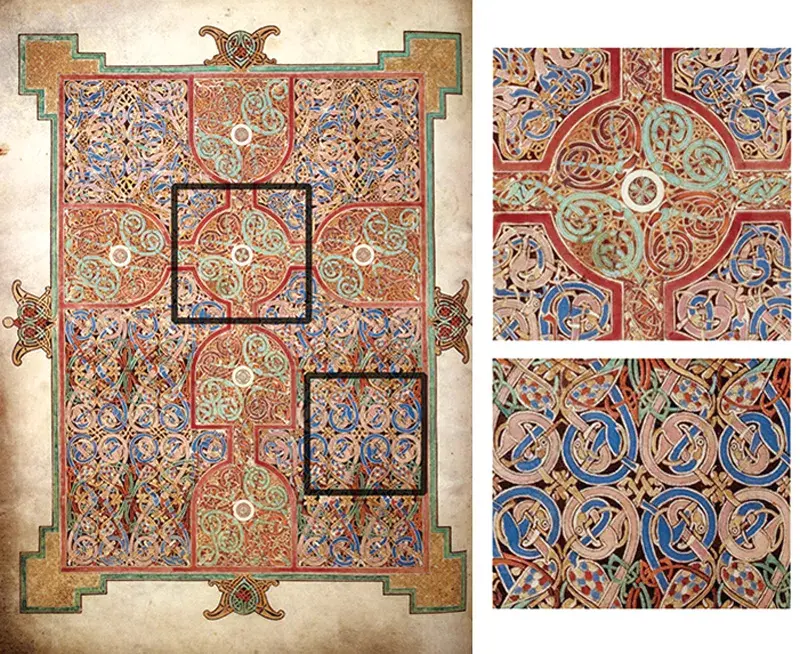

除了染布,在文艺复兴时期,菘蓝还是调色板上惯用的蓝色颜料。画家普遍认为,用菘蓝调出来的颜色非常自然,画肖像时,可以逼真地还原布料的质地和光泽,就像阳光照在真的布匹上一样。在大英图书馆里,有一本约公元720年完成的《林迪斯法恩福音书》(Lindisfarne Gospels),珍贵无比,其打底的颜色就是菘蓝。一直到18世纪,菘蓝始终是欧洲人从本土获取蓝色的唯一途径。

大英图书馆珍藏的《林迪斯法恩福音书》(上图)和纽约大都会艺术博物馆修道院分馆的藏品《独角兽》挂毯(下图)中的蓝色均使用了菘蓝。

一个世纪的繁荣

然而,产地不同,菘蓝染料的质量相差甚远。这种植物虽然在欧洲许多地方都有种植,却在法国南部的洛拉盖地区大行其道。这里气候适宜,土丘纵横,到处都是肥沃的石灰质黏土,恰好适合菘蓝的“脾胃”。菘蓝还是一种挑剔的植物,必要时需用手一点点揉碎固结的土块,精细程度堪比园艺。从夏天一直到秋天,靠手工剪取,可收获数轮鲜叶。

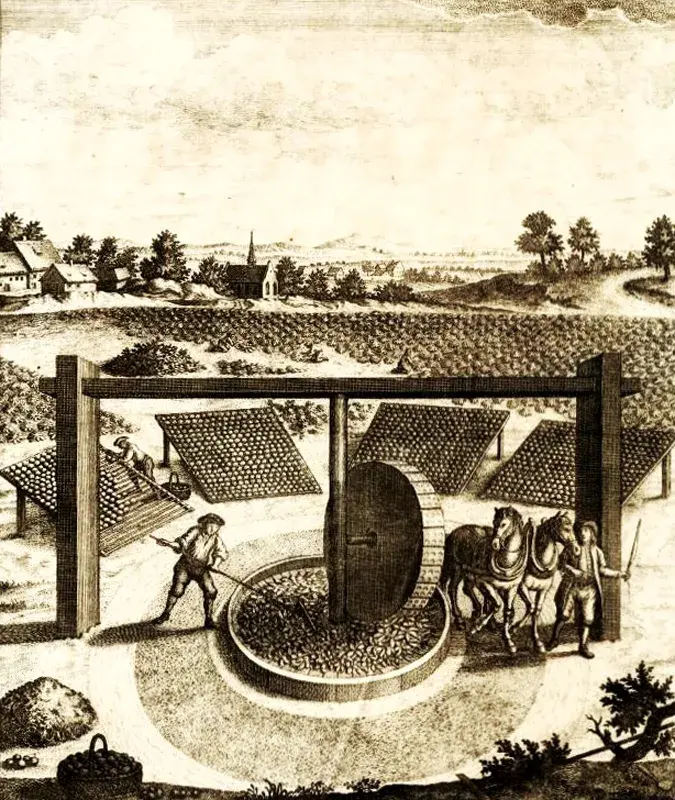

菘蓝球是欧洲历史悠久的制蓝工艺。将碾碎的菘蓝叶子加工成糊状,揉成圆球,再发酵干燥。

鲜叶收获后先集中囤积,积攒到一定数量后洗净晾干,放进大锅中煮沸捞起,再用石磨加以研磨。遗憾的是,当年的生产方式几近失传。在塔恩省的马格兰城堡里,有法国唯一的菘蓝博物馆。城堡的主人原是位记者和历史学家。1971年,他凭着对城堡生活的热爱买下它,没想到在谷仓里发现了大量和菘蓝有关的历史遗存,花园里还有一座专用于研磨菘蓝的石磨。巨大的磨盘重达两吨,工作时需要好几匹驴子才能推动。

塔恩省的马格兰城堡有法国唯一的菘蓝博物馆

菘蓝博物馆内展示的旧时研磨菘蓝叶的石磨

菘蓝博物馆一隅

研磨之后,原来的叶片已经变成糨糊一样的湿浆,内部已有了发酵反应。工人们将湿浆加工定型成直径10〜15厘米的圆球。在流行于法国南部的奥克方言里,这种圆球被称作“高加涅”(Cocagne),意为“臭蛋糕”。圆球在干燥器里放置数月后,再被研磨成细末,由浅到深,可调出不同色调。菘蓝自12世纪引入洛拉盖地区后,约300年后达到生产巅峰。当时,洛拉盖地区有1000多户家庭的生活与菘蓝息息相关,数百座石磨专门为菘蓝服务,每年可以向欧洲出口约6万吨菘蓝染料。

描绘1752年德国图林根州菘蓝作坊劳作场景的画作

在石磨嘎吱嘎吱不停地转动中,洛拉盖地区也从“臭蛋糕之地”蜕变成“人间乐土”。在中世纪,图卢兹拥有自己的议会和行政体系。市政长官被称为卡皮杜尔(Capitoul),每年一选,经营菘蓝的大商户往往是竞争卡皮杜尔的不二人选。据说,有个从西班牙来的犹太商人做菘蓝生意发了大财,后来竟然替战败被俘的西班牙国王支付过赎身金。

图卢兹成为法国乃至欧洲最大的菘蓝贸易中心后,出现了一大批富可敌国的贸易世家。他们出钱为这一带城镇修建了大量教堂和豪华旅舍,前者因为宗教上的虔诚,后者则是为了方便洽谈生意。豪华旅舍也是他们的大交易所,有几个至今仍在开门迎客,是当地旅游业的一张名片。

阿塞扎公馆是菘蓝富商皮埃尔·阿塞扎建于16世纪的豪宅,是图卢兹最漂亮的文艺复兴时期的建筑之一,现为邦贝尔基金会所在地。 Didier Descouens 摄

图卢兹在菘蓝贸易繁荣时期建造的圣雷蒙德博物馆

在图卢兹从事菘蓝买卖可致巨富,其原因非常简单。当时,欧洲上流社会对菘蓝的喜爱已达到如醉如痴的地步,好几个法国国王都对菘蓝情有独钟。贵族们喜爱菘蓝,不仅因其色泽典雅高贵,更因它价格不菲,凡是用得起的人,无一不是这个地区既富且贵的头面人物。另一方面,菘蓝产量着实有限:100公斤干叶仅能制成7公斤染料,或者说,每种植1公顷菘蓝,最后只能得到2公斤染料。供不应求之下,当然容易获利。

菘蓝能够在法国南部流行起来,除了得天独厚的气候土壤,也和当地经济密不可分。法国南部纺织业发达,然而质量始终平平,难与英国和弗拉芒地区的产品竞争。幸而这里的菘蓝染料独步天下,商人们追逐利益,扬长避短,自然会把投资的重点放到菘蓝身上。图卢兹紧傍加龙河(法国五大河流之一),交通便利,顺流而下,可一直通到地中海。在菘蓝贸易的鼎盛时期,洛拉盖地区的产品行销整个欧洲。

正所谓盛极必衰,当图卢兹的菘蓝生意达到历史巅峰后,人祸随之接踵而来。1558〜1561年,菘蓝连续数年丰产,但利欲熏心的商人们为追求更大的利润,几乎不放过每一个生产环节:在干叶里喷水;在半成品中掺入细沙;以次充好,把不同质量的菘蓝原料混在一起,统统按照最高价格出售。虽然菘蓝的产量和价格一如既往,可是质量却大打折扣,商人们的信誉一落千丈。

1662年法国南部爆发宗教战争,极大影响了菘蓝产业。战火平息后,菘蓝生产者喘息未定,一种来自美洲的新型染料——靛蓝后来居上,开始了征服欧洲的步伐。靛蓝的质量足以匹敌菘蓝,又因为生产时大量使用奴隶,成本远低于它的对手。至1669年,阿尔比的石磨数量陡然下降,两年后这一带仍在工作的石磨已不足60台。尽管波旁王朝的创建者亨利四世以及后来的拿破仑都曾为帮助菘蓝扳回局面采取过行政手段,亨利四世甚至以砍头相威胁强制全国上下一律使用菘蓝染料,但都劳而无功,菘蓝大势已去。

新变化,新潮流

2018年初,崇尚自然色彩的德尼兹·朗贝尔(Denise Lambert)在洛拉盖的鲁芒办起自家商店,专门推销菘蓝产品,介绍菘蓝文化。“菘蓝曾因提炼出美丽的颜色风靡欧洲,可在它曾经的繁荣之地,现在几乎无人愿意重拾旧业。”德尼兹·朗贝尔对此不无遗憾。

德尼兹·朗贝尔在自己经营的菘蓝商店

事实上,在图卢兹及其周围地区,虽然振兴菘蓝的口号已喊了近20年,但想恢复昔日风采,仍然任重道远。曾几何时,转遍奥克西塔尼大区,菘蓝产业给当地人提供的就业机会未超过60个。然而钟爱菘蓝的人并未气馁,他们坚持认为,造成菘蓝没落的根本原因,不是遇到了物美价廉的靛蓝,而是更后来的化学染料。事实上,即便有了靛蓝,人们在生产染料时仍会用一点菘蓝充作发酵的“酵母”。既然菘蓝被化学“扫出”了市场,能让菘蓝摆脱没落的最好办法是革新而非复古。于是,他们为菘蓝开发出各种与时代潮流相吻合的衍生产品,从头到脚都打着“绿色”标签,完全契合当今人们对环保的关心。比如同科研人员合作,尽力发掘菘蓝的药用价值,研发出“自然之蓝”“如蜜”“叶之秘”等多个美容护肤系列化妆品,不仅具有很强的抗衰老和抗氧化能力,而且不会对环境造成任何污染。

菘蓝种子中富含的脂肪酸是生产化妆品常用的原料

植物染已不再只是传统工艺的复制,而是引领一种环保健康的生活方式。图为法国南部一家菘蓝服装店。

前文提到的图卢兹城外那10公顷绿油油的菘蓝,就属于这家公司。他们计划再开辟12公顷新的种植基地。

而在鲁芒,德尼兹·朗贝尔和她的伙伴们除了在专卖店出售各种菘蓝产品——用菘蓝染成的布料、涂着菘蓝颜色的各色木制餐具,还在当地的戏院不定期举办各种时装秀,邀请来自本土、日本和比利时的设计师定制时尚服装时用菘蓝染色。另外,他们还经常举办各种文化活动,给当地的学校介绍菘蓝的历史和曾经的辉煌。“我们的活动在学生中大受欢迎”,德尼兹·朗贝尔说,“他们总是听得非常认真,然后提出各种各样的问题,完全被菘蓝的故事吸引住了。每当我们向他们展示怎样用菘蓝制作染料时,他们都觉得特别神奇。”

与菘蓝大师德尼兹·朗贝尔来一场菘蓝之旅。菘蓝叶子沤好后,捞尽茎枝叶渣;加入苏打灰,搅拌均匀,开始调色;调到理想的颜色后,放入面料,可进行染色。

2014年6月13日,在布莱顿博物馆举行的“超越蓝色”时装秀和专题研讨会,探索菘蓝在未来时装和纺织行业的更多应用。

据说,德尼兹·朗贝尔和同伴们的野心,是把鲁芒变成洛拉盖地区的“菘蓝之都” 。

本文选自2021年5月刊

发表评论